事業承継時の自社株対策「株式シェア対策(議決権シェア対策)」

2023年06月10日

自社株の対策には、大きく

①事業承継における後継者の議決権シェアを守ること(株式シェア対策)

②相続税を抑えるための自社株の評価額を下げること(株価対策)

があります。

ここでは「株式シェア対策」について解説します(株価対策はこちらの記事で解説)

もくじ

株式が分散していることのリスク

名義株式※を放置していたり、株式が分散していると以下のようなリスクがあります。

- 経営で揉める、停滞する可能性

- 経営に関与していない相続人から、高額での自社株買取りを要求される可能性

※名義株式について

名義株式とは、会社に実際に出資をした人と、会社の株主名簿に記載されている株主が異なる株式のことをいいます。

以前は株式会社を設定する際に発起人が最低7人必要とされていたため、知人友人に頼み込んで名義を貸してもらう替わりにお金は用意してあげ、振り込んでもらっていました。

その後、名義変更しないまま放置されている状態が名義株式と呼ばれます。

どれくらいの株式シェアがあれば良いか

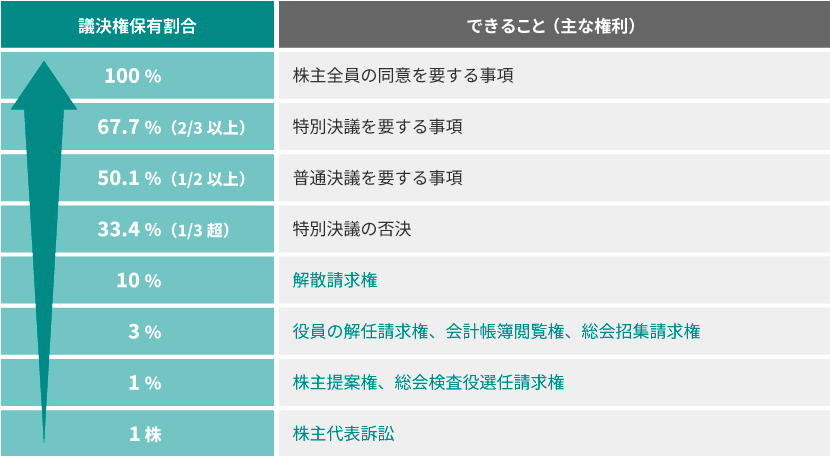

「どれくらいの株式シェアを持っていれば良いか」という問いに対して、

一般的には、単独で2/3以上が望ましいと言われます。

※妻や子など近い親族で2/3以上保有していても、離婚するケースや、妻や子が結託してクーデターを起こしたケースもありますので「単独」で保有しておきたいところです。

この2/3以上のシェアを持っていると、株主総会の特別決議を単独で成立させられます。

特別決議を要する事項としては、例えば、

- 事業の全部の譲渡や譲受け

- 定款の変更

- 監査役の解任

- 減資(資本金の額の減少)

- 合併

- 解散

など、ほぼすべての議決をすることができます。

しかし、私としては、やはり後継者には100%(全株式)を集中させた方が良いと考えています。

その理由としては

- たとえ1%でも持っていれば、

・3%以上で、総会招集請求や、役員の解任請求、会計帳簿閲覧請求

・1%以上で、株主提案や、総会検査役選任請求

など、少数株主権を駆使されて嫌がらせなど、面倒なことが発生するリスクがあるからです。

- さらにたった1株でも持っていれば、

・株主代表訴訟

が出来ます。

実際に起こった株主代表訴訟の多くは、未上場会社で起こっています。

そのほとんどが身内での争いや、嫌がらせ、あるいは、株を高く買い取ってもらうためにわざと起こしたものであったりします。

実際に訴えられれば、経営どころの話ではなくなってしまいます。

株式シェア対策

<対策>株式譲渡制限の条文だけでは対策不足

ほとんどの会社の定款には、

「当会社の株式を譲渡するには、取締役会or株主総会の承認を受けなければならない」

という条文が入り、株主が勝手に売買できないようにし、分散しないようになっています。

しかし、この条文を設けていても、株式の所有権が変わってしまうことがあります。

それが「相続」です。

相続によって、自社株が経営に関係のない親族に渡り、後々、会社経営が混乱することに繋がりかねません。

こうしたトラブルに巻き込まれない防止措置として、定款の中に相続時の売渡請求権を入れることが望ましいです。

記載例

(相続人等に対する株式の売渡し請求)

第●条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。

ただ、この規定が使い難いと言われている時もあります。

それは、先代経営者である自分の父親が先に無くなってしまった場合、上記の規定を逆手にとって、後継者である自分が株式を相続するという流れを絶つという本末転倒なことが起きる可能性があります。

しかし、これをまた防ぐための方法がいくつかありますので、事業承継士や専門家にご相談ください。