なぜ事業承継が進まないのか

もくじ

60代社長の半数に後継者がいない

まずは、事業承継に関するデータを見てみましょう。

「令和4年中小企業実態基本調査」(中小企業庁)によれば、中小企業の社長(個人事業主を含む)の年齢別構成比は「70歳代」(27.0%)がもっとも多く、次いで「60歳代」(26.4%)、「50歳代」(22.7%)の順で、半数以上が60歳以上となっています。

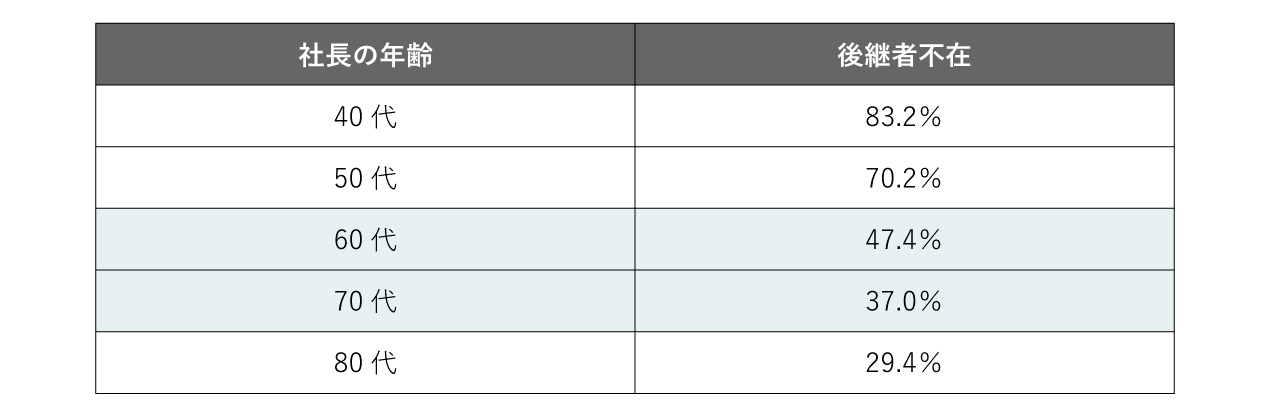

そして、社長の年齢別に後継者決定状況を見ると(帝国データバンク「全国企業『後継者不在率』動向調査」2021年)、

- 社長が60代でも半数近くが後継者不在

- 社長が70代でもまだ4割近くが後継者不在

と経営者年齢が高い後継者不在企業が一定程度存在しています。

■社長の年齢別の後継者決定状況

「全国企業『後継者不在率』動向調査」(帝国データバンク2021年)より

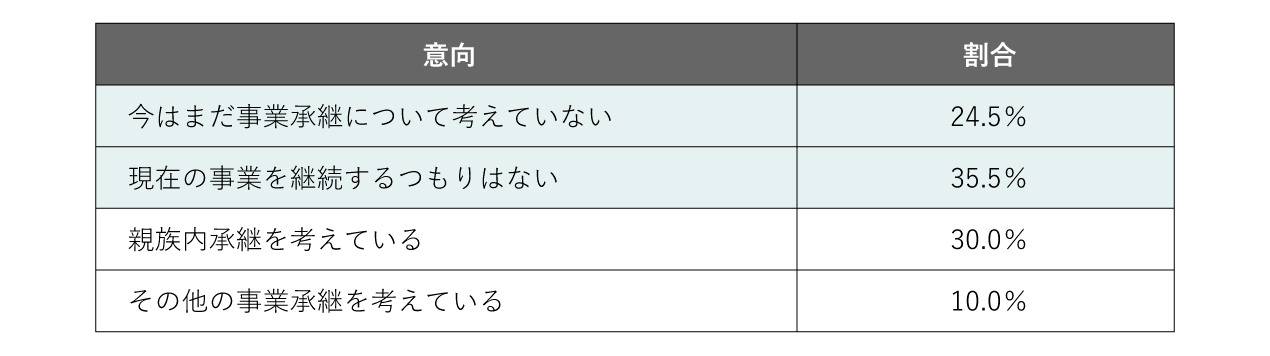

また別の統計『中小企業白書2020年版』によると、60歳以上の社長の事業承継の意向は、

- 「今はまだ事業承継について考えていない」が2割超

- 「現在の事業を継続するつもりはない」が3割超

で、60歳以上の社長の6割が「まだ事業承継を考えていない、もしくは廃業を検討している」ことがわかります。

『中小企業白書2020年版』(中小企業庁)より

事業承継が進まない理由は経営者の意識

日本の中小企業で事業承継対策が進まない理由は、「後継者がいない」ことよりも、根本原因としては「まだまだ先のことだからもう少し様子を見て」「自分がやれるだけやろう」という経営者の発言に集約されているようです。経営者自身が、事業承継対策の必要性については頭で理解できているものの、「いつかやろう、そのうちやろう」という意識が原因となっており、結局意欲的に取り組めていないケースが多いのです。

また「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」(東京商工リサーチ)によると、経営者が、事業承継に対する課題として挙げているのは、「事業の将来性」がもっとも多く、半数以上の企業で課題となっています。おもな課題と、その割合は以下のとおりです。

- 事業の将来性(52.6%)

- 後継者の経営力育成(44.0%)

- 後継者を補佐する人材の確保(36.4%)

- 従業員との関係維持(32.0%)

- 近年の業績(30.7%)

- 取引先との関係維持(27.0%)

- 後継者を探すこと(20.8%)

現在は、とくに新型コロナからの会社の立て直し(業績改善)が最優先課題となっており、結果として事業承継対策の優先順位が下がっている(後回しになっている)ように思えます。

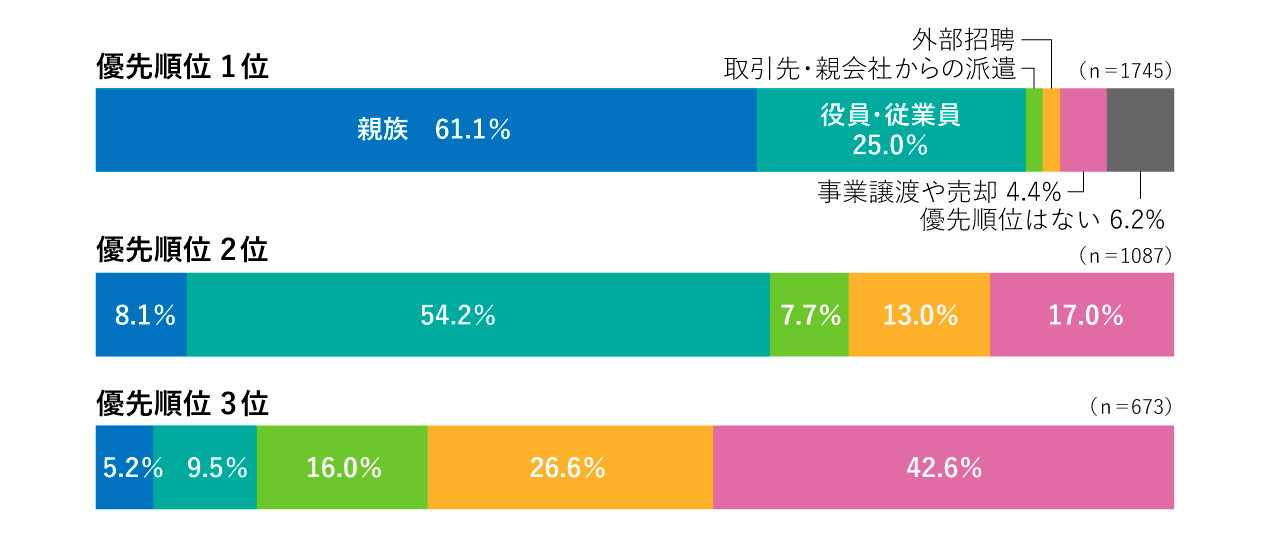

では、後継者を選定する際の優先順位はどうでしょうか(東京商工リサーチ「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」)。

1位は「親族」(61.1%)であり、次いで「役員、従業員」(25.0%)、そして「事業譲渡や売却」「取引先・親会社からの派遣」「外部招聘」の順に検討しています。

■後継者の優先順位

「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」(東京商工リサーチ)より

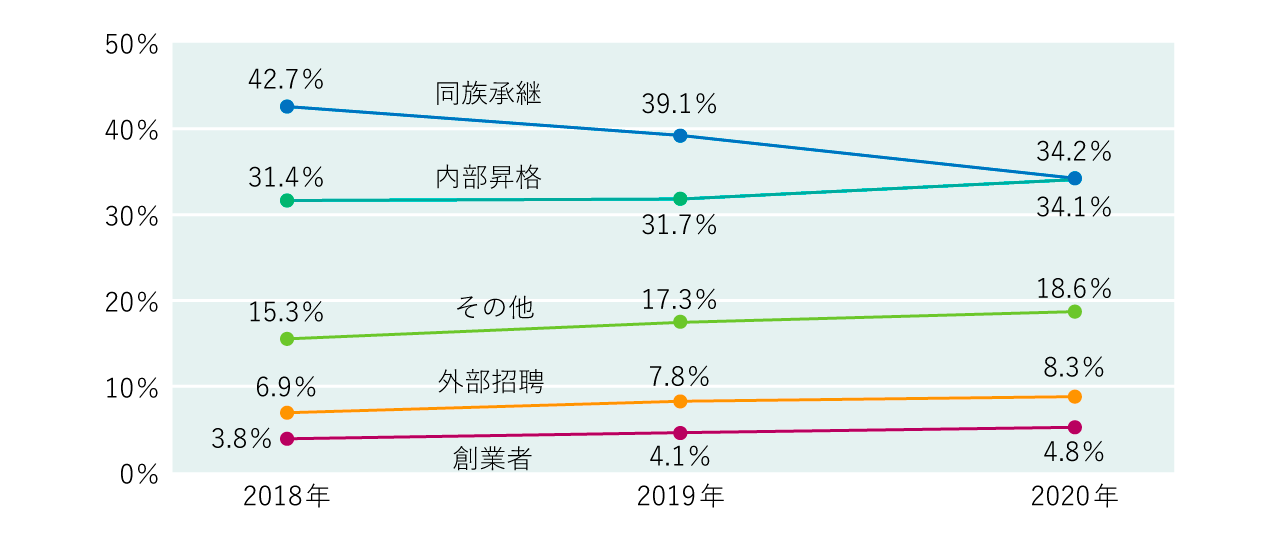

一方で、実際の事業承継の状況を見ると、近年同族承継の割合が減少しており、親族以外への承継にシフトしてきていることがわかります(帝国データバンク「全国企業『後継者不在率』動向調査」2021年)。

■誰が事業を継承したか

「全国企業「後継者不在率」動向調査」(帝国データバンク)より

つまり、後継者は親族(子)から選びたいのだが、希望どおりに親族への承継がかなわないというケースが増えてきていることがわかります。

社長が事業承継に本気で取り組むキッカケ

我々に対して、事業承継を支援してほしいという依頼は、ある日突然やってきます。

経営者が事業承継の相談に訪れるきっかけで一番多いのが、「重篤な病気が発覚して入院することになったり、自分の健康に不安を感じたりしたとき」です。

逆に言えば、健康に不安を感じるまでは、事業承継対策に本気にならないことが多いのです。そういう経営者に、なぜ今に至るまで取り組んでこなかったのか、話を伺うと、こんな答えが返ってきます。

「自分はまだまだ元気だと思っていた」

「いずれ誰かふさわしい者が現れて、社長を継いでいくのだろうと思っていた」

「自分が苦労してやってきた会社は私の人生のすべて。渡すのは忍びない。やれるだけやる」

「自分の収入がなくなるから」

「自分の代で終えたらいいと思っていた」

いずれも、楽観的な見通しや漠然とした考えです。

あらためて後継者不足の原因は何なのかを検証してみると、その大きな原因として一般に言われているのが次の項目です。

- 少子化により、そもそも後継者候補が少なくなっている

- 職業選択の多様化(親の会社を当たり前のように引き継ぐ時代ではなくなってきた)

果たしてこれらを原因としてよいのでしょうか。そもそも社会構造の変化を原因とすると、自分の力だけでは対策の打ちようがありません。私は後継者不在の真の原因は、「事業承継の準備不足」「事業承継に取り組むのが遅い」にあると考えられます。

会社は社会の公器です。後継者不足や業績不振を理由に「自分の代で終えよう」と考える経営者も増えてきましたが、廃業は、そこで働く従業員の雇用、その従業員の家族の生活、取引先にとっても大変悩ましい問題となります。経営者の評価は、事業がうまくいき、事業承継もうまくいってようやく合格点です。だからこそできるだけ早い段階から、計画的に事業承継に取り組まなければなりません。準備を始めるのに早すぎることはありません。