事業承継の時期をどう考えるか

後継者不在で、かつ社長が高齢化している会社が増え続けていますが、そのような会社が社員・取引先・金融機関からどのように見られているのか、経営者自身は気づいていないことが多いようです。

後継者不在の状態を放っておくと、長期的には社員や顧客からの不安や不信感が高まり、会社の競争力が低下する可能性もあります。

もくじ

データに見る事業承継時期

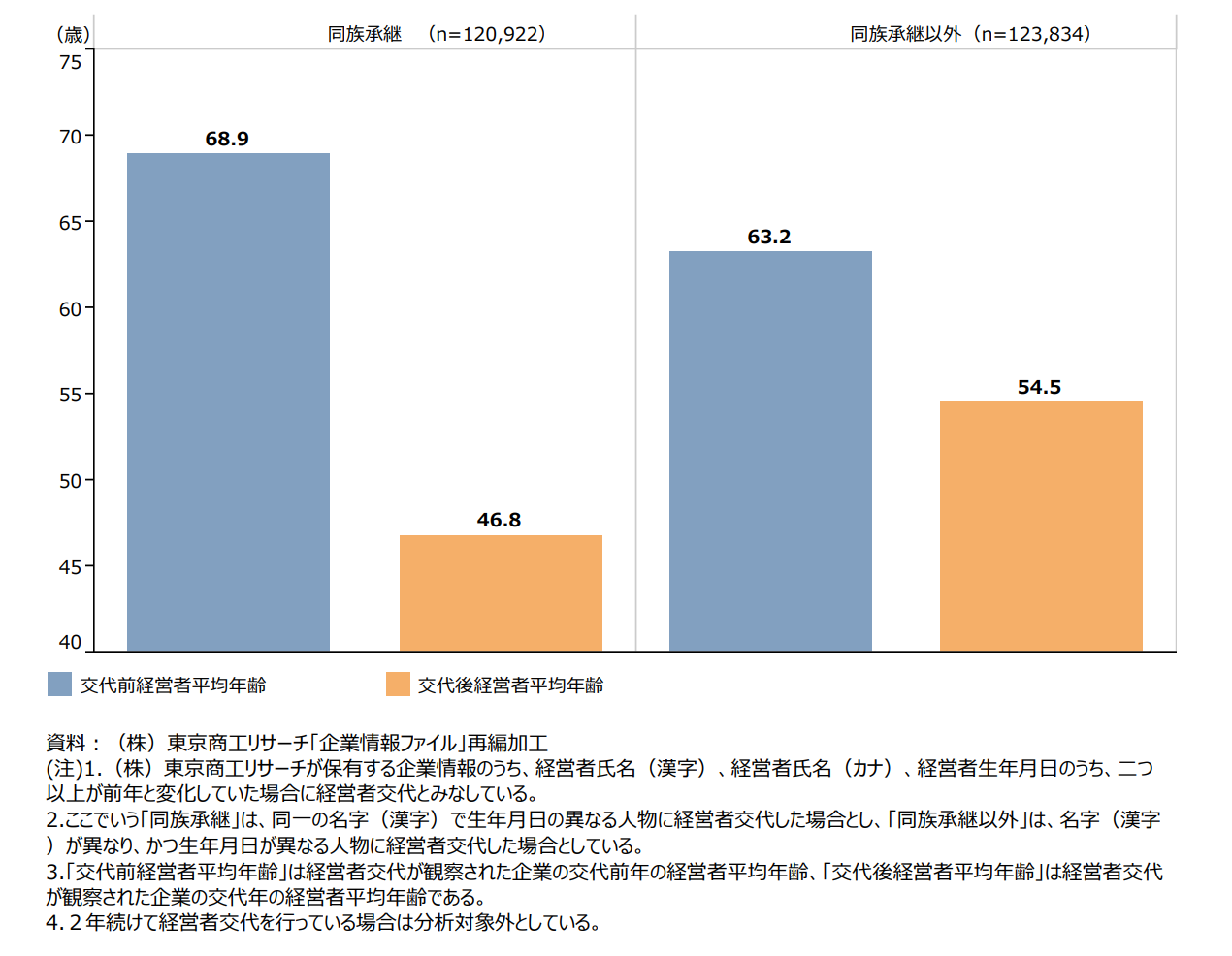

2021年版中小企業白書(中小企業庁)によれば、同族承継と同族承継以外の場合の社長と後継者の年齢のデータがあります。

(詳細は https://chusho-keiei.jp/succession/numbers/timing/ を参照してください。)

この調査によれば、

【同族承継】 社長68歳で、後継者46歳

【同族承継以外】 社長63歳で、後継者54歳

となっています。社長が60歳台での交代、後継者は40歳代後半から50歳代前半ごろが、一般的な交代時期といえそうです。

ただし、交代時期は企業の置かれている状況により異なるため、平均的な時期はあくまでも参考と捉えるべきでしょう。

承継方法別、経営者交代による経営者年齢の変化

出所:「2021年版中小企業白書(中小企業庁)」

経営者が高齢化すると経営が停滞

経営者が高齢化すると経営が停滞するリスクが高まります。以下にいくつかのマイナス要因を挙げてみましょう。

① 意思決定が遅れて迅速な対応ができない

経営者が高齢化すると意思決定が遅れる傾向がありますが、より大きな問題は健康面や認知能力の低下のリスクが高まることです。その結果、迅速な対応が求められる状況で経営の停滞が生じる可能性があります。

② 得意先との関係が途切れがちになり業績が低下

経営者が高齢化すると得意先社長も同様に高齢化します。得意先が若い後継者に承継した場合には、これまでの受発注も途切れがちになり業績が低下しがちです。

近年、同業組合や協会などでも、経営者仲間の高齢化による脱会によって組織率が下がり、経営者団体が意義を失い始めています。

③ 市場の変化に対応できず、競争力が低下する

経営者が高齢化すると、新しいトレンドやテクノロジーの変化に鈍感になることがあります。新しいアイデアや戦略を導入せずに過去の方法に固執する可能性もあります。若い経営者や新興企業が市場に進出し競争が激化するなかでは、新たなビジネスチャンスや市場の変化に対応できず競争力が低下し、また後継者の挑戦心を奪い取り(「昔やったけどダメだったらから、やらないほうがいい」など)、後継者の成長を阻害しがちです。

④ 過度なリスク回避によって新たな事業展開に消極的になる

経営者が高齢化すると、より安定志向(借金返済が経営目標など)になりがちで、新たな事業展開や投資にも消極的になる傾向があります。しかし、ビジネス環境はつねに変化しており、リスクをとらないことが逆に危機を招くことがあります。

⑤ 組織が活性化せず若手人材の流出につながる

これまで述べた①〜④は、組織の活性度やモチベーションを低下させるため、若い有望な人材が成長の機会を求めて退職し、競合他社に流出します。

「後継者不在・高齢社長」を周囲はどう見るか

では、後継者不在の高齢経営者の会社は、関係者からどう見られているのでしょうか。

① 従業員はこう見ている

後継者不在で社長が高齢化している会社は、中長期的な事業展望や経営戦略の立案が困難となり、会社は停滞したままで将来が不透明感に包まれます。働いている従業員は若く意欲のある人ほど、「今後の雇用や自分のキャリアはどうなるのか」と不安や不満を覚えることになります。

そうなれば、転職ができる年齢のうちに他社に転職するでしょうし、また若い人材を新しく採用できたとしても、時間が経てば会社の将来が不透明であることに気づいて転職しようとします。

② 取引先はこう見ている

後継者不在で社長が高齢化している会社が下請けの部品メーカーとしてサプライチェーンの一端を担っている場合、社長が急逝したときに部品供給を続けられなければ、サプライチェーンが途絶え生産ラインが止まってしまいます。「後継者不在」という状態は、取引先企業にとって非常に大きなリスクなのです。

長年取引をしている大口取引先からも後継者問題に対する懸念(今後の経営体制への不透明感)や不安をもたれ、信頼を失うこと(取引からの離脱)につながりかねません。そのため会社は、事業継続性やリスク管理の対策をしっかり整えることを求められます。実際に「BCP(Business Continuity Plan)」を求められることもあります。BCPとは、企業や組織が災害や緊急事態などが発生した際に、事業を継続し最小限の被害ですませるための事業継続計画です。

事業継続性を確保するためにも、企業がリスクを予測しそれを回避・軽減するための取組みを実践していなければ、取引先に選ばれない時代になってきたのです。

後継者不在はリスクそのもので、事業承継に向けて具体的な対策が求められるのは当然です。最近では下請け構造のトップ、代理店網の大元、FC本部などが「事業承継計画書」の提示を要求するケースも増えつつあります。

③ 金融機関はこう見ている

後継者不在で社長が高齢化している会社は、経営者の健康状態や突然の引退などのリスクへの対応が脆弱であると見られます。また、中長期的な事業展望や経営戦略の不備は会社の将来に不透明感を与えます。そのため金融機関からの融資には、より厳しい審査や要件が課せられることがあります。具体的には以下の点です。

- 経営安定性……経営者が突然亡くなった場合、後継者不在で経営継続が困難になると考えられます

- 将来の業績……後継者不在の会社は将来の業績が不安定であるとみなされる場合があります。

- リスク管理体制……将来の経営者不在のリスクがあることからリスク管理体制が不十分であるとみなされます。銀行は顧客のリスク管理体制を重視します。後継者不在の会社は、たとえ現状の業績がよくても格付けで低い評価を受けることになり、借入れのハードルが上がります。

高齢化した社長の会社で後継者不在という状態は経営の大きなリスクです。社長が高齢化する前に後継者対策に早めに取り組んで会社の信用を高めなければなりません。

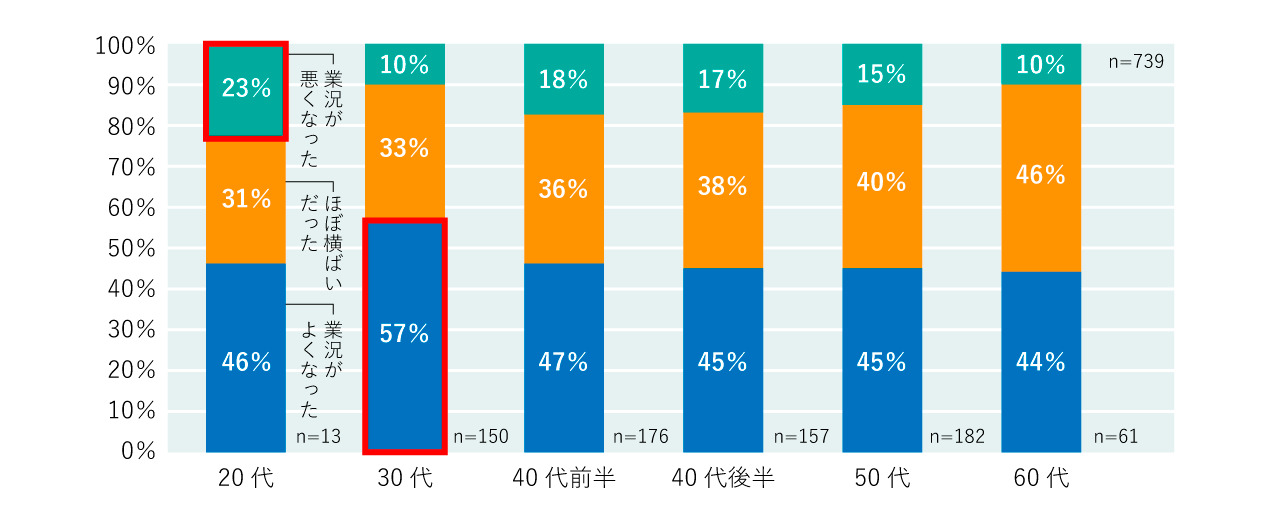

後継者が業況を好転させている

東京商工会議所が行った「事業承継の実態に関するアンケート調査(2018年)」によれば、30代で事業を引き継いだ経営者は事業承継後に前向きな取組みを行って、業況を好転させている割合が高いとされています。

■事業承継の年齢と業績の関係

「事業承継の実態に関するアンケート調査」(東京商工会議所2018年)より

この調査からは、後継者が30代のうちに事業承継を検討すべき、と言えそうです。

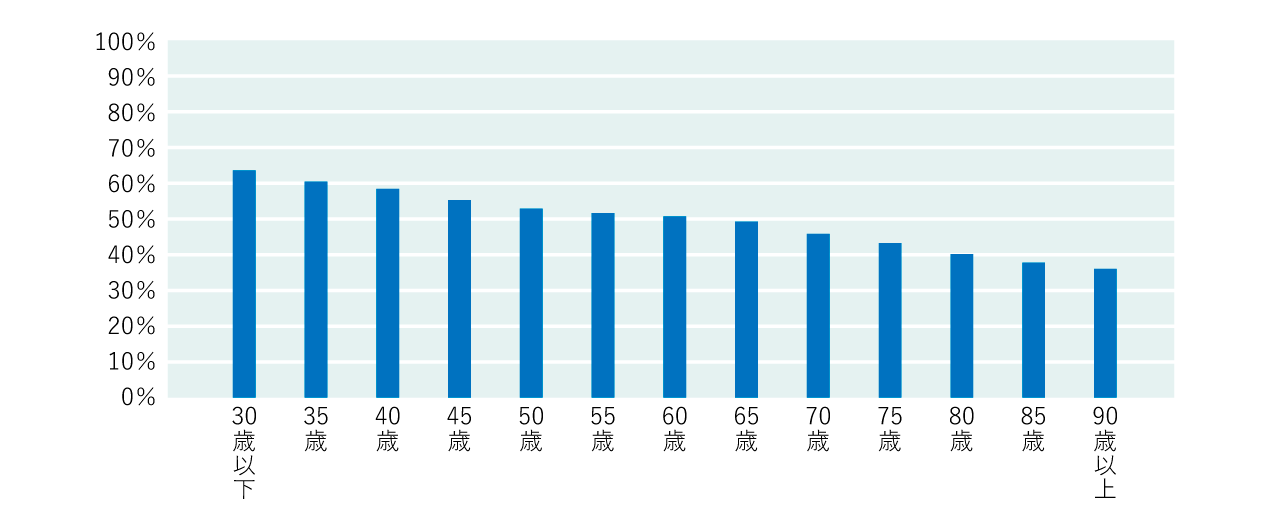

また別の統計(中小企業庁『中小企業白書2021年版』)に、経営者年齢別に増収企業の割合を見たものがあります。これを見ると、経営者年齢が30代の企業では増収割合が約6割で、経営者の年齢が若いほど増収企業の割合が高くなっています。

■経営者の年齢と増収企業の割合

2019年12月時点で判明している直近2期の売上高を比較して「増収企業」を分類・集計。

「中小企業白書2021年版」(中小企業庁)より

これらによって、売上高、利益ともに経営者年齢と負の相関があると考えられます。

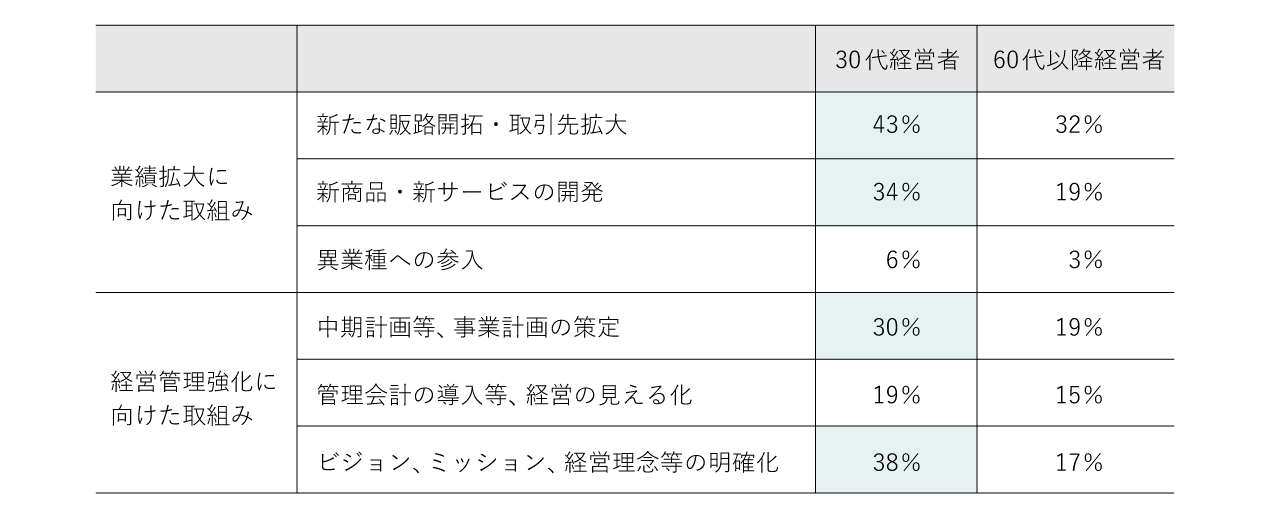

その背景としては、年齢が若いほどトライアンドエラーを許容する組織風土があり、新事業分野への進出や設備投資にも積極的であることが考えられます。東京商工会議所「事業承継の実態に関するアンケート調査(2018年)」においても、30代〜40代で事業を承継した経営者は、事業承継のタイミングをちょうどよい時期であると評価しています。30代の経営者が前向きな取組みを行っているという調査結果があります。取組み内容は次の6つです。

<業績拡大に向けた取組み>

①新たな販路開拓・取引先拡大

②新商品・新サービスの開発

③異業種への参入

<経営管理強化に向けた取組み>

④中期計画等、事業計画の策定

⑤管理会計の導入等、経営の見える化

⑥ビジョン、ミッション、経営理念等の明確化

■30代と60代以降の経営者における取組みの違い

「事業承継の実態に関するアンケート調査」(東京商工会議所2018年)より

すべての項目で、30代経営者の前向きな取組み姿勢が目立ちます。

とくに、新たな販路開拓や新商品開発など業績拡大に向けた前向きな取組みや中期計画の策定、経営理念の明確化などの経営管理強化に向けた取組みでは、60代以降の経営者に大きく差をつけています。

事業承継は会社を成長させるチャンス

ここまでの調査分析から、経営者の若返りは事業に好影響を与えることがわかりました。

経営者や後継者は事業承継が単なる経営者交代の機会ではなく、企業のさらなる成長・発展の機会であることを認識したうえで、事業承継に向けた準備や承継後の経営に臨むことが重要です。事業承継の真の目的は、「事業承継を契機に経営革新を果たすこと」なのです。

経営学の権威であり、経営理論の先駆者の一人であるピーター・ドラッカーは「事業承継は偉大なる経営者と呼ばれるための最後のテストである」と述べています。

創業者や現社長が事業を発展させて安定した利益をあげる企業を築いたことは、大いなる功績には違いないですが、その功績がどれほど偉大であっても「経営者としては50点」にすぎないとも言われます。

では残りの50点は何でしょうか。それは「最適な後継者を選び、育て、交代することで、未来に向けて存続・発展できる企業をつくること」です。

社長は、お客様、取引先のためにも、そして従業員とその家族のためにも会社を存続させ、さらに発展させなければなりません。

ドラッカーが「最後のテスト」と言った所以も、事業承継が未来に向けて存続・発展できる企業をつくる重要なファクターとなるからです。

創業者の代に成功させた事業を、さらに継続成長させるためには、経営者が世代交代し、新たなリーダーシップを導入する(後継者が経営を引き継ぐ)ことが不可欠です。新たなリーダーシップが導入されることで、新しいアイデアやイノベーションが生まれ、企業の競争力や成長が促進されるからです。

経営者の責任とは、「会社を存続させる責任」であり、そこには「事業承継を成功させる責任」も含まれます。

社長交代はすべての経営者が一度だけ通る関門です。失敗は許されません。

事業承継に向けて後継者を見つけ、育てる具体的な承継計画をスタートさせるのは社長にしかできません。

今、このサイトをご覧になっている経営者の方は、事業承継に関して何らかの課題意識をお持ちのことでしょう。

もしそうであれば、事業承継を具体的に考えるタイミングは、「今」ではないでしょうか。