後継経営者が身につけるべき経営の軸とは

2025年10月14日

もくじ

経営環境の変化に対応しなければならないが、軸がブレては迷走する

言うまでもなく、会社は経営環境の変化に柔軟に対応し、持続可能な成長を目指さなければなりません。ダーウィンが『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である。』と伝えるところです。

最近でいえば、

- 人手不足と人件費の上昇

少子高齢化の進行により、労働力人口が減少し、特に中小企業では人手不足が深刻化しています。これに伴い、人件費の上昇が企業のコスト構造に影響を与えています。例えば、24時間営業の継続が困難になるなど、ビジネスモデルの見直しを迫られるケースも増えています。 - 円安の進行やトランプ関税

円安により、原材料やエネルギーなどの輸入コストが上昇し、特に輸入依存度の高い中小企業では収益を圧迫しています。また関税政策により、企業はサプライチェーンの再構築を迫られています。 - 物流業界の「2024年問題」

働き方改革関連法の適用により、トラックドライバーの時間外労働時間に上限が設けられました。これにより、輸送力の不足や配送遅延が発生し、サプライチェーン全体に影響を及ぼしています。 - 生成AIやDXの急速な進展

企業は業務の効率化や新たなビジネスモデルの構築を求められています。

それだけでなく、皆さんの事業の環境も、消費者の好み、ユーザーのニーズ、どんどん変化しているはずです。

とくに現代の経営や社会環境の不確実さ・複雑さを表すキーワードとして「VUCA」と言われています。

| V Volatility (変動性) | 予測不能な変化の激しさ。 | 例:為替の急変、パンデミック、原材料価格の急騰など。 |

|---|---|---|

| U Uncertainty (不確実性) | 将来が読めず、正解が見えにくい状況。 | 例:政治動向の不透明さ、新技術の影響など。 |

| C Complexity (複雑性) | 多くの要因が絡み合い、原因と結果の関係が単純でない状態。 | 例:グローバルなサプライチェーン、規制と競争の絡み合い。 |

| A Ambiguity (曖昧性) | 情報があっても解釈が分かれる、明確な意味づけが困難。 | 例:新市場の評価、顧客ニーズの多様化。 |

後継者は、先代がやってきたこととはまた違う時代に(こう変わっている時に)、どういうものの考え方で新しい時代にフィットしていくかが求められます。

経営者も世の中の変化を掴む、それなりの鋭敏なセンサーを持っているので「こういう方向にいかなければならない」といった感覚をピピっと感じておられますが、一方で単なる流行に振り回されフラフラフラフラしている会社も見受けられます。

やはり世の中の変化に合わせながらも、何か一本筋の通ったものの考え方というのが必要です。

もし、すべてを変えようとするとアイデンティティを失い、社員や顧客の信頼を失うことでしょう。

「軸がブレると組織が迷走します」

「不易流行」の精神で事業の行く末を見る

「不易流行(ふえきりゅうこう)」は、俳句の世界で松尾芭蕉が説いた概念ですが、経営や企業経営においても非常に重要な考え方として用いられています。

| 不易 | 時代が変わっても変わらないもの |

|---|---|

| 流行 | 時代によって変化する新しいもの |

要するに「基本をきちっと押さえていたら、新しいことはどんどん取り入れなさい」という概念の言葉です。つまり「変わらない本質を守りつつ、変化に柔軟に対応する」というバランスが、不易流行の要諦です。

俳句の世界でも、今の時代ですと、五七五の中でカタカナ、英語。字余りとかも容認されています。しかし、きちんと俳句としての基本を押さえているわけです。

では不易流行を経営の世界に置き換えると、一般的には以下のように言われています。

| 不易 | 時代が変わっても変わらないもの ⇒永遠に変わらない本質や価値(例:企業理念、使命、顧客第一主義など) |

|---|---|

| 流行 | 時代によって変化する新しいもの ⇒時代に合わせて変化・進化していくもの(例:ビジネスモデル、商品デザイン、販売手法など) |

「不易」は一般的には企業理念や使命といったように、そこは企業経営をしていく上でブレてはいけない軸とされますが、私どもが伝える「不易」とは、また別のものをお伝えしたいと思います。

不易=「経営の基本、コツ」である。

例えばゴルフでも、私なんかはいつまで経っても、ゴルフ下手ですが、早いうちに一度プロのレッスンで基本、コツを教えてもらうと、その後の上達のスピードが違います。

経営の世界でも同様です。いかに早い段階で、経営の基本、コツを知るか知らないかでは、その後の経営上達のスピードが違ってきます。

では不易=経営の基本・コツとは何か。

私たちは、「経営の不易(基本、コツ)」は「陰陽の法則」を是非マスターしてもらいたいと考えています。

私どもが展開する経営者大学においても、この陰陽の法則をできるだけ具体例に入れながら、1年の間に散りばめてやっています。

経営の不易=陰陽の経営

陰陽といえば、易占いや迷信の類だろうと思われるかもしれません。科学が支配する現代社会において、非科学的なことはとかく敬遠されがちです。

「陰陽の法則」は、古代東洋思想に基づく哲学的概念ですが、経営におけるバランス感覚、対立と調和、変化の受容という観点で非常に実用的な示唆を与えます。いわゆる大自然の法則です(世の中のすべての存在や現象は、「陰」と「陽」の組合せで成り立っている理論)。人がどう抗おうとも、大自然には逆らえません。それに沿った考えが経営においても基本となるわけです。

かといって陰陽思想は、マニュアル的にこうしなさい、と教えるものではありません。ただ経営者が知っておけば、誰に相談しても踏ん切りがつかない時に、経営の基本に立ち戻り、そっと後押しをしてくれるやさしく頼もしい味方です。

陰:静・女性性・受容・夜・冷・柔軟

陽:動・男性性・発信・昼・熱・強さ

重要なのは「どちらが良い/悪い」ではなく、「どちらも必要で、バランスをとることが重要」という点です。

陰陽の世界を表した「陰陽太極図」

一方が出ると一方が退き、一方の動きが極点にまで達すると他の一方に位置をゆずるという、循環と交代を無限にくりかえします。

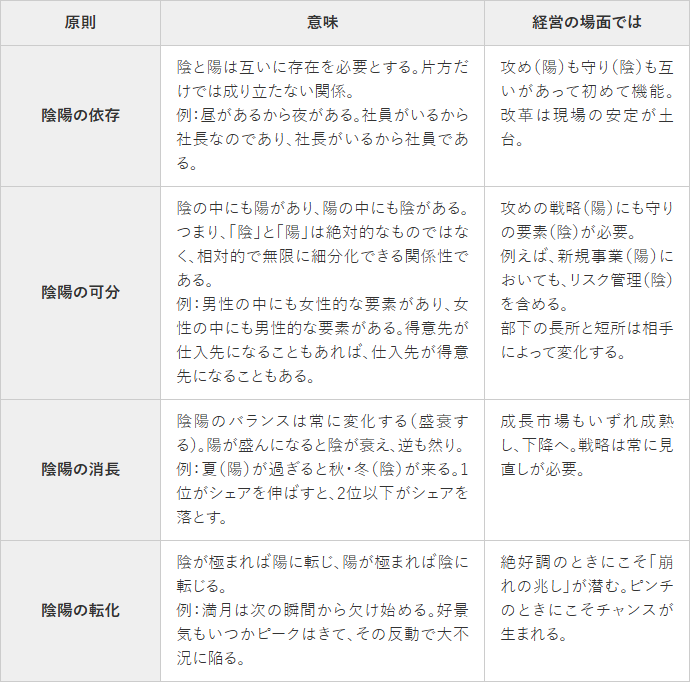

陰陽にはいくつかの法則がありますが、そのうち経営に重要な影響を与えると思われる法則を四つに絞りました。

| 原則 | 意味 | 経営の場面では |

|---|---|---|

| 陰陽の依存 | 陰と陽は互いに存在を必要とする。片方だけでは成り立たない関係。 例:昼があるから夜がある。社員がいるから社長なのであり、社長がいるから社員である。 | 攻め(陽)も守り(陰)も互いがあって初めて機能。改革は現場の安定が土台。 |

| 陰陽の可分 | 陰の中にも陽があり、陽の中にも陰がある。 つまり、「陰」と「陽」は絶対的なものではなく、相対的で無限に細分化できる関係性である。 例:男性の中にも女性的な要素があり、女性の中にも男性的な要素がある。得意先が仕入先になることもあれば、仕入先が得意先になることもある。 | 攻めの戦略(陽)にも守りの要素(陰)が必要。 例えば、新規事業(陽)においても、リスク管理(陰)を含める。 部下の長所と短所は相手によって変化する。 |

| 陰陽の消長 | 陰陽のバランスは常に変化する(盛衰する)。陽が盛んになると陰が衰え、逆も然り。 例:夏(陽)が過ぎると秋・冬(陰)が来る。1位がシェアを伸ばすと、2位以下がシェアを落とす。 | 成長市場もいずれ成熟し、下降へ。戦略は常に見直しが必要。 |

| 陰陽の転化 | 陰が極まれば陽に転じ、陽が極まれば陰に転じる。 例:満月は次の瞬間から欠け始める。好景気もいつかピークはきて、その反動で大不況に陥る。 | 絶好調のときにこそ「崩れの兆し」が潜む。ピンチのときにこそチャンスが生まれる。 |

共存共栄の極意 ~陰陽の依存~

「陰陽の依存」は、陰と陽は互いに存在を必要とし、片方だけでは成り立たない関係のことです。

「人」という字について見てみたいと思います。左側の「主」の棒がもたれかかり、下から「従」の棒が支えています。つまり「従」だけが支えているように見えます。

しかし、これも実はお互いに依存、支え合っているのです。

ある時、下で支えている「従」の棒が「いつも支えるばかりで疲れたので、離れてほしい」と訴えました。すると「主」の棒が「わかった!じゃあ退くよ」と言って離れました。するとどうでしょう。支えていたはずの「従」の棒も倒れてしまいました。

実は、支えていると思っていた「従」の棒は「主」の棒に支えられていたのです。

経営者と従業員の関係も同じです。従業員のおかげで経営者があり、経営者のおかげで従業員があります。

京都の今宮神社の門前には、名物のあぶり餅を売る茶店(「元祖 一文字屋和助」(1000年以上の歴史))があります。

ところが、その門前の通りを挟んだ向かいには同じあぶり餅を売る「本家 かざりや」(400年)が店を構えています。門前の通りを挟んで、二つのお店が向かい合っている。「あぶり餅どうどすか〜」「あぶり餅どうどすか〜」と左右から呼び込みの声がかかります。

片方が元祖で、もう一方が本家を主張し、対立したまま何百年と続いているのです。

お互いの店にとっては。いわば競争相手。西洋の経営では、競争相手は倒すべきものでしょう。

この両家の間にはいくつかの暗黙の了解があります。例えば

- 客引きは互いに中央の石畳には決して入らず、強引でなく上品であること

- あぶり餅はどちらも同じ料金で、営業時間も定休日も同じ

- 値上げもちゃんとお互いが相談しながらやっていく

お互いがあるからこそ、こっちの励みにもなります。ライバルのおかげでうちがあるという考えです。そういう業界、関係性というのは案外長く続きます。ライバルとの関係は「勝てばよし、倒せばいい」と割り切れるものではありません。

競争相手が価格を下げたら、こちらも負けじとまた下げる。競争相手が夜まで営業延長すると、対抗して深夜まで・・・。お互いの体力を消耗し、弱い者が力尽きて滅んでいく。

競争相手がいなくなった相手の企業は独占状態になり都合がよさそうですが、品質やサービスの改善意欲も一緒に失い、いずれ内部から崩壊していきます。

競合企業との関係とは、競争はするが倒す相手ではありません。

ライバルは自分が取り組まなければならない課題をあぶり出してくれる鏡なのです。

競合のお陰で我が社があり、我が社があるから競合も存在する。陰陽の依存とは、競争相手もいかにどう共存共栄するかという考え方なわけです。

共存共栄の極意は、他にも

- 取引先に無理を強いず(単にコストダウンを強いるのではなく)、「相手の利益も守る」姿勢(生産効率向上の技術支援や長期契約の締結を通じて、安定的な利益確保を支援)。短期利益より、長期的な信頼関係を重視

- 利益の一部を社員に還元する体制(教育制度・職場環境の整備に注力)。「人は育ててこそ会社が栄える」という長期視点の人材投資

といったところにも表れます。

陰陽の理論は、戦略やマーケティング、内部の問題を考えるときなんかも役立ちます。この不易=陰陽の経営を通じて、こうして世の中を見ていく、といったような一本筋が通った考え方を持っておきたいところです。