なぜ、非上場企業が持株会を設立するのか?

2025年03月18日

もくじ

持株会とは

持株会は端的に言うと、『自社の株式を共同購入する制度』のことです。従業員持株会や役員持株会が一般的ですが、中には管理職持株会、取引先持株会など様々な形式を取る企業もあります。

持株会はいわゆる民法上の組合として組成されることが多く、その性質からある程度自由な設計が可能という特徴があります。したがって、その企業が実現したい持分割合を実現するという観点で、多様な持ち方を実現し、事業承継に活用しやすいと言えます。

持株会制度を直接規定する法律は未だ存在しません。民法をはじめ税法や会社法など様々な法律が絡み合って成り立ちます。

日本証券業協会から『持株制度に関するガイドライン』が発刊されていますが、対象は上場企業や大規模な非上場企業がメインであり、『中小企業で活用して意味があるのか』といった相談が絶えません。

実は、持株会制度は相続・事業承継対策に高い効果を発揮します。登記が不要で容易に作成でき、節税効果が高い一方で、設計を誤ると後々のトラブルが生じ、従業員から訴訟提起されることも起こります。

本コラムでは、中小企業にとっての持株会制度の活用方法を解説します。

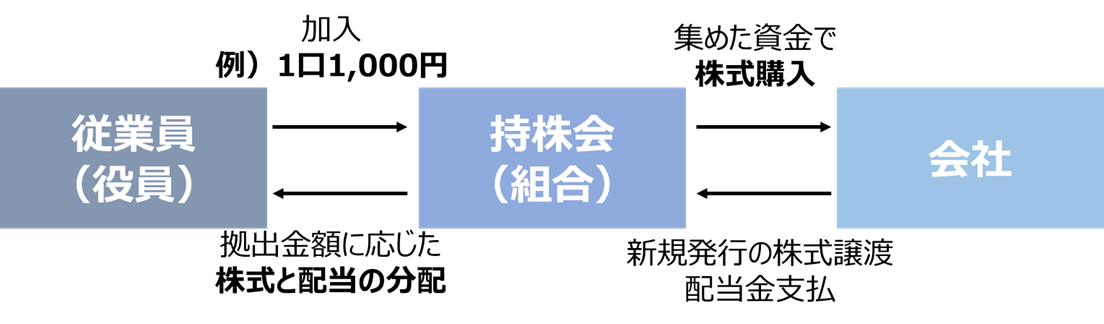

持株会とは組合を作って、資金を従業員から集め、その資金で自社の株式を購入します。

したがって、株式を購入する当事者は『組合』であり、株主名簿に記載される名義は組合の名称になります。

従業員は組合に加盟して金額を拠出することで、組合が保有する株式に対する『権利』を保有します。

例えば、株価1万円の場合、10人が1000円ずつ拠出したとすると一人ひとりは0.1株の株式の権利を保有します。

1株当たりの配当金が100円であれば、一人ひとりが10円ずつ配当を受け取る権利を有します。

持株会のメリット・デメリット

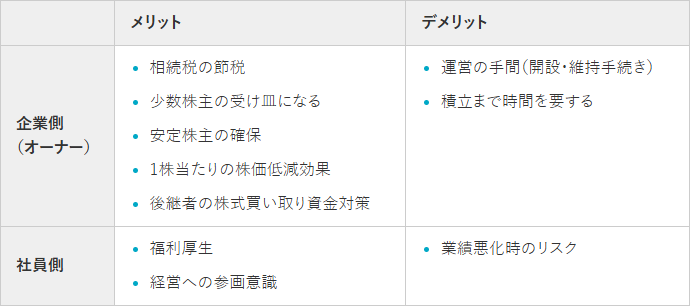

企業側(オーナー側)のメリット

- 相続税の節税

オーナーの持株を従業員持株会へ譲渡することで、支配権を維持しつつ安価に株式を移転可能となります。非同族の株主への譲渡は配当還元方式という株価計算方法により、安価となる可能性が高い特徴があります。 - 少数株主から株式を購入する受け皿になる

少数株主から株式買い取り請求が来た場合(若しくは実施したい場合)、持株会を受け皿にすることが可能です。後継者での買い取りが資金不足で困難な場合、自社株買いでは高額な株価になる場合は有効な手段となります。 - 安定株主の確保

非上場企業における持株会は、購入・売却で利ザヤ(キャピタルゲイン)を得るという目的ではなく、安定した奨励金や配当金を期待して設計することが圧倒的に多いです。したがって、長期保有が前提となるため安定した株主の確保に繋がります。 - 1株当たりの株価低減効果

持株会では、新規株式を発行して持株会に割り当てる手法が多くとられます。発行総数が増えることによって、1株当たりの株価低減効果が期待できます。また、第三者が保有するという設計上『配当還元方式』という割安な株価で譲渡できるケースが多いこともメリットです。 - 後継者の株式購入負担金額が減少する

第三者が株式を保有することで、結果的に後継者が負担する株式購入額を減少させることができます。詳細はページ下部で解説しています。

企業側(オーナー側)のデメリット

- 運営においては、証券口座の管理に手間がかかります。組合側の証券口座や売却時は従業員の口座開設が必要になるため、維持コストがかかります。

また、毎月拠出する形を取る場合は、月々の拠出金額や割り当て株数の管理が必要になります。 - 積立まで時間を要する

持株会は毎月少額ずつ拠出して株式を購入していく形式のため、徐々に購入株数が増えていくことが一般的です。

その性質上、一定の持ち株比率にする場合は、数年単位の時間を要します。

したがって、事業承継対策として活用する場合は、役員持株会で一定の金額を一気に拠出する形式を取る会社も多く存在します。

社員側のメリット

- 福利厚生

持株会は少額から拠出ができ、まとまった資金が無くとも資産形成を行うことができます。また、企業の設計次第では奨励金や配当金などが還元されるため、財産形成の一助になります。 - 経営への参画意識の醸成

株式を保有することで、株主としての当事者意識や経営への意識の向上が期待できます。

社員側のデメリット

- 業績悪化時のリスク

集中投資になりやすく、業績悪化時は株価の下落が危惧されます。

まとめ表

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 企業側 (オーナー) |

|

|

| 社員側 |

|

|

持株会を活用した事業承継

後継者の負担金額を減らすための活用

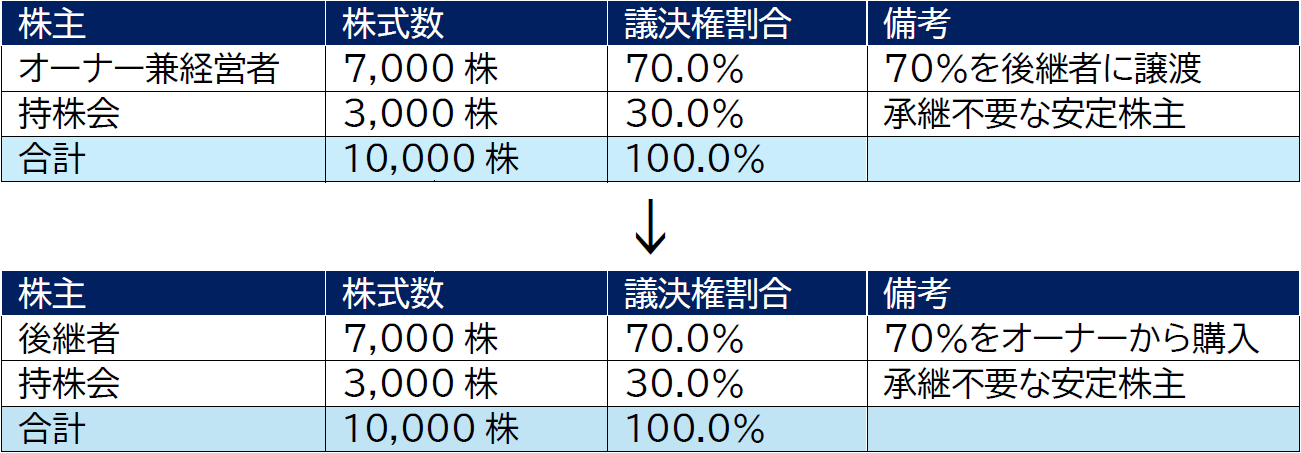

持株会が株式を保有することは、上述の通り安定した株主の形成に繋がります。したがって、持株会の保有比率が高まることで事業承継時に後継者へ移転させる株式数が減少します。

30%の株式を持株会が保有している場合で考えます。事業承継のタイミングで後継者は70%の株式(7,000株)をオーナーから購入します。しかし、持株会は基本的に、経営方針に賛同してくれる株主となるので後継者の議決権は保持できます。持株会があることで、3,000株の購入資金が不要になります。

従業員承継での活用

従業員持株会や役員持株会は、社員が保有するという性質上、従業員承継と非常に相性が良いです。

従業員承継では後継者の資金不足による株式が移転できない問題が多くの企業で発生します。

そういった場合は、役員持株会と従業員持株会で資金を集め、株式をオーナーから購入することで経営者である従業員が自ら保有する形になります。これにより従業員が経営者やオーナーとして経営への参画意識が向上するきっかけにもなり得ます。

さらに、ガバナンス上、役員持株会が従業員持株会より比率が多くなるように設計する、あるいは従業員持株会の比率が高まり過ぎないように調整するといった設計が可能です。

一歩間違えると、社員が株主となることでガバナンス上の問題が生ずることもあります。

したがって、特に設計段階で条件整備を詳細に行っていくことがポイントです。

持株会に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。